L’oisif fait son nid

Publié à 15h31 par Lord Tesla sous Croyances et dogmes, Economie et politique

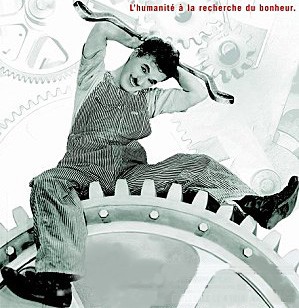

Réfléchir au besoin d’oisiveté, comme le font Paul Lafargue et Bertrand Russell, ce n’est pas oiseux : au vu des ravages qu’il cause, le travail serait-il à “consommer” avec modération ? Les travailleurs ne devraient-ils pas justement se concentrer sur la consommation des fruits de leur effort ? Les puissants ont-ils manipulé notre perception du travail, pour mieux nous exploiter à leur profit ? Et ce travail, finalement, est-il émancipateur et source d’épanouissement, ou est-ce qu’il nous aliène et qu’il nous avilit ?

La dernière fois, nous nous penchions sur deux textes subversifs lancés à la face du monde par Paul Lafargue, communiste français de la fin du 19e siècle, et Bertrand Russell, mathématicien philosophe du début 20e (désolé de résumer en aussi peu de mots le brillant parcours de chacun). Leur dénonciation du dogme du travail avait certes de quoi ébranler quelques croyances par trop conventionnelles ; à nous maintenant d’exercer notre esprit critique en prenant du recul sur les thèses qu’ils défendent.

1. Une autre perspective historique : un complot des “élites” ?

Dans son Droit à la paresse (1880), Lafargue décrit un prolétariat perverti par la passion du labeur : le travail casse l’homme, et n’épargne ni femme ni enfant. L’aveuglement des travailleurs est tel qu’ils n’ont pas conscience d’être responsables des misères du monde, et donc de leurs propres souffrances : chômage, crises et guerres sont directement liés au capitalisme, le modèle économique dominant.

Or, pour le polémiste français, l’Antiquité n’avait que mépris pour le travail, une besogne tout juste bonne à occuper des esclaves acquis pour leur valeur d’utilité. Lafargue fait bien d’attirer notre attention sur l’évolution historique de la valeur travail et de la perception du (ou des) loisir(s), tout à fait éclairante. L’étymologie a déjà de quoi surprendre : cela ne doit pas relever du hasard que le mot “travail” vienne du latin tripalium, qualifiant un instrument de torture à trois pieux !

Chez les Romains, l’otium (à l’origine des adjectifs “oisif” et “oiseux”) est opposé au negotium (neg + otium, ancêtre de notre “négoce”). L’otium est le temps du loisir libre de tout negotium, c’est-à-dire de toute activité liée à la subsistance. Ce qui ne veut pas dire que ce temps est entièrement dévolu aux loisirs (surtout dans leur acception moderne de divertissements eux-mêmes produits dans une logique de marché) : il s’agit plutôt de s’adonner à des activités nobles, typiquement humaines, touchant aux arts, aux sciences ou à la vie de la cité.

Pour Lafargue, à partir des débuts de l’ère chrétienne, la valeur travail est défendue par toutes les classes de possédants. Clergé, noblesse ou aristocratie d’abord, puis bourgeoisie capitaliste, ont tout intérêt à promettre à l’homme salut et libération dans l’ardeur au travail.

Soyons honnêtes : dans les faits, il semble que la position de la Bible, des chrétiens et des premiers économistes modernes vis-à-vis du travail était plus ambivalente que ne le laisse entendre Lafargue. Sa pénibilité était reconnue, et l’accent n’a été mis sur l’expression de la “liberté créatrice” de l’homme qu’à partir du début du 19e (bientôt viendra le fameux “arbeit macht frei”).

Mais il est exact qu’un dogme du travail libérateur sert objectivement les intérêts de ceux qui bénéficient du sacrifice des autres. Par sélection “naturelle”, la morale des différentes formes d’idéologie (religieuse ou économico-sociale) a donc pu converger vers la valorisation du travail. D’ailleurs, en termes d’incitation à bosser, le protestantisme, dernier avatar du christianisme, fit encore mieux que le catholicisme, en établissant la croyance que le fait d’avoir ou non été touché par la grâce de Dieu pouvait se mesurer à sa propre ardeur au travail (cf. Max Weber et son Ethique protestante et l’esprit du capitalisme) !

Est-ce à dire que les religions et les idéologies économiques ont été justement créées pour manipuler les masses ? Si l’on observe une corrélation entre la teneur des morales défendues par les chrétiens et les capitalistes d’une part, et le niveau d’injustice sociale de l’autre, y a-t-il pour autant causalité ? Lafargue défend-il une sorte de théorie du complot ?

Pas forcément : c’est peut-être simplement une question d’intérêts. Les intérêts bien compris des puissants, qui ont à gagner de soutenir une morale répandue appelant les autres à travailler – pour eux.

Aujourd’hui, nous nous plaisons à croire que les conditions de travail se sont plutôt améliorées, au moins dans une certaine partie du monde considérée riche et développée. Le problème est-il pour autant réglé ? Le basculement d’une société industrielle à une société de services a-t-il résolu quoi que ce soit ? Il aura surtout servi à montrer que, oui, la production des biens nécessaires à la satisfaction de la population nécessite de moins en moins de travail humain…

D’où la question, classique : doit-on perdre sa vie à la gagner ? Ou doit-on enfin s’autoriser à toucher les dividendes du progrès ?

2. Les choix qui s’offrent à nous : des robots et/ou de la conso

Au vu de la quantité de marchandises quotidiennement gaspillées ou détruites, il est évident que des volumes considérables d’heures de travail, d’énergie et de matières premières sont odieusement sacrifiés sur l’autel de la surproduction.

Lorsqu’une amélioration technique nous permet de produire plus avec moins, deux alternatives s’offrent à nous : paresser (maintenir un même niveau de production et nous octroyer la liberté du temps économisé) ou redoubler d’effort (nous dédier à d’autres tâches). Pourquoi la seconde option est-elle majoritairement retenue ?

Pourquoi l’augmentation d’efficacité s’accompagne-t-elle systématiquement d’un redéploiement des capacités de travail dans d’autres domaines, au lieu d’un surcroît de temps libre ? Pourquoi ne pas vivre sur notre acquis, nous contenter d’un certain niveau de production jugé normal, laisser les machines travailler pour nous, et nous répartir le reste des tâches à effectuer ?

Bref, pourquoi les obsédés du travail ont-ils gagné, et pourquoi donc devraient-ils nous imposer leur vision ?

Faites votre choix : la ville basse (5:54) ou les jardins éternels (9:26)

Dans son Eloge de l’oisiveté (1932), Bertrand Russell notait avec étonnement que l’acte de consommation était dénigré, alors qu’il n’était que la contrepartie – et le corollaire indispensable – de l’acte de production. Le constat ne nous semble plus vérifié : profiter du fruit de son labeur n’est pas mal jugé ; au contraire, nous avons plutôt l’impression que l’on nous pousse à consommer de façon éhontée, au mépris des ressources de notre planète (et des conditions dans lesquelles sont produits nos si indispensables biens et services…).

Lafargue incitait justement les travailleurs à décharger les bourgeois de leur tâche de surconsommation : eux-mêmes devaient pouvoir jouir de ce qu’ils produisaient. Cependant, en ces temps incertains de réchauffement climatique, nous ne sommes pas sûrs que la voie de la (sur)consommation soit exactement celle à prôner, quand bien même chacun y aurait également droit. N’en voulons pas trop à Lafargue, qui avait peu conscience du tribut immense imposé à la nature et l’environnement par notre désinvolture productive : ce qui compte, ce n’est pas de participer au même titre à l’acte de consommation, mais de s’interroger dès le départ sur la pertinence de l’acte de production.

Début 2010, un rapport de la New Economics Foundation, un groupe de réflexion britannique, recommandait la généralisation de la semaine de travail de 21 heures. Pourquoi 21 heures ? Parce que cela correspondrait à la moyenne hebdomadaire actuelle, en comptant les temps partiels. En introduisant plus de justice sociale et en nous forçant à repenser nos modes de consommation, la réforme nous aiderait ainsi à faire face aux trois crises majeures du 21e siècle : la menace du changement climatique, le déséquilibre professionnel entre chômeurs et salariés surchargés de travail et le creusement des inégalités socio-économiques.

Dès lors, on comprend bien ce qui bloque la remise en cause du dogme du travail : il est désormais consubstantiel à notre organisation économique et notre mode de vie, fondés sur la consommation. En même temps que l’on met en doute l’utilité du travail acharné, il faut poser la question de la soutenabilité de nos habitudes de consommation.

Les anticonformistes interrogés par Pierre Carles dans son documentaire Attention danger travail le soulignent : ces RMIstes qui ont volontairement choisi de vivre au chômage, à bénéficier des aides d’État sans plus jouer le jeu du monde du travail, ont d’abord dû limiter leur propension à acheter. Aujourd’hui, questionner le dogme du travail, c’est questionner nos habitudes de consommation et tout notre modèle de société productiviste capitaliste.

Mais pourquoi donc certains feraient-ils le choix de refuser toute activité professionnelle ? Ils critiquent l’ “asservissement”, quand la doxa parle d’ “émancipation”. Qui a raison ?

Paul et Bertrand, nos deux compères de la dernière fois, vont encore nous guider dans nos réflexions (c’est que d’autres idées fort bien pensées, au détour de ces deux textes abondamment commentés, suggèrent le caractère éminemment visionnaire de nos deux polémistes !).

3. Le travail qui libère : l’exemple du travail des femmes

Dans un passage particulièrement bien troussé, Lafargue regrette les femmes d’antan, pleurant les transformations imposées par le travail dans les fabriques :

“Honte aux prolétaires ! Où sont ces commères dont parlent nos fabliaux et nos vieux contes, hardies au propos, franches de la gueule, amantes de la dive bouteille ? Où sont ces luronnes, toujours trottant, toujours cuisinant, toujours chantant, toujours semant la vie en engendrant la joie, enfantant sans douleurs des petits sains et vigoureux ?… Nous avons aujourd’hui les filles et les femmes de fabrique, chétives fleurs aux pâles couleurs, au sang sans rutilance, à l’estomac délabré, aux membres alanguis !… Elles n’ont jamais connu le plaisir robuste et ne sauraient raconter gaillardement comment l’on cassa leur coquille !”

Russell souligne l’erreur monumentale commise par les femmes : au lieu de se complaire dans l’oisiveté, ou d’exiger que les hommes travaillent moins, elles aussi ont cru bon de revendiquer le droit au travail, pour elles-mêmes, comme un principe émancipateur.

“For ages, men had conceded the superior saintliness of women, and had consoled women for their inferiority by maintaining that saintliness is more desirable than power. At last the feminists decided that they would have both, since the pioneers among them believed all that the men had told them about the desirability of virtue, but not what they had told them about the worthlessness of political power.”

C’est un fait : pendant la Seconde guerre mondiale, nombre de femmes furent ainsi embauchées pour faire tourner usines et administrations tandis que les hommes étaient au combat. Après 1945, alors qu’il ne leur était plus besoin de participer à l’effort de guerre, les femmes défendirent cette place qu’elles avaient chèrement obtenue dans le monde du travail.

Cette revendication était-elle légitime ? En comparaison de conditions de vie dans lesquelles elles devraient entièrement compter sur leurs parents ou sur un mari pour subvenir à leurs besoins, on peut évidemment comprendre le choix des femmes : opter pour la liberté et l’indépendance que confère la capacité à gagner sa vie et prendre en main son propre destin. Néanmoins, il est fort dommage que cette “conquête” se soit effectuée au détriment du bien général, au prix du renforcement d’un dogme absurde, qu’il s’agissait pourtant de dépasser.

Étonnamment, on entend rarement ceux qui dénoncent ce symbole de soumission des femmes que représenterait la burqa s’ériger avec autant de véhémence contre l’inféodation au dogme du travail.

Mi putes mi soumises

4. Le travail qui aliène : le rôle de la prison

En comparant l’usine à la prison, Lafargue aborde en filigrane les liens entre monde du travail et milieu carcéral :

“Les ateliers modernes sont devenus des maisons idéales de correction où l’on incarcère les masses ouvrières, où l’on condamne aux travaux forcés pendant douze et quatorze heures, non seulement les hommes, mais les femmes et les enfants.”

C’est tout à fait compréhensible, étant donné les conditions de travail du 19e siècle (on voudrait se convaincre que, depuis, elles ont bel et bien changé en tout point de la Terre mais, allez savoir pourquoi, on a du mal…). Cependant, on peut aller plus loin dans la description des liens incestueux, dans un monde capitaliste, entre travail et prison : ne seraient-ils pas les deux faces d’une même pièce ?

Dans Attention danger travail, Pierre Carles donne également la parole à Loïc Wacquant, sociologue spécialisé dans les questions urbaines et raciales. Son intervention, à voir en intégralité (à partir de 55:38), conclut une explication magistrale par cette phrase glaçante :

“D’un côté, ben on vous force, si vous voulez, et puis si vous voulez pas, ben vous tombez dans le système pénitentiaire, qui est en quelque sorte la voiture-balai du marché du travail.”

Bilan : le travail est-il libérateur ou aliénant ?

“Parce que tout le monde gueule, on dit euh : ‘ouais, y a déjà 3 millions de personnes qui réclament du travail’. C’est pas vrai, de l’argent leur suffirait.”

Michel Colucci, dit Coluche, sketch du Chômeur (1986)

Notre rapport au travail dépend de nos expériences de vie. Pour certains, parce que le labeur génère un salaire, qui offre un certain pouvoir d’achat, et permet donc d’assouvir ses besoins de façon autonome, c’est un facteur de liberté. Source d’épanouissement, il donne un sens à la vie, permet de se construire et de montrer ses talents, d’acquérir et de développer de nouvelles compétences, ou même de nouer des relations sociales.

Mais pour d’autres, le travail est esclavage. Il est l’activité dont ils dépendent, et sans laquelle ils ne peuvent plus satisfaire aucun de leurs besoins. En plus de violenter le corps, il impose des rapports de soumission et d’obéissance ; il enchaîne et avilit, car la peur de perdre une telle source de revenus pousse à la compromission et au sacrifice.

Le travail a permis le progrès. Mais le progrès de qui, à quel prix – et payé par qui ? Qui est facturé, in fine ?

On s’extasie, avec presque une note de regret, devant les merveilles que furent capables d’ériger les civilisations antiques – leurs politiques de grands travaux avaient certes une autre ampleur que les nôtres ! Mais, toisé par une haute pyramide ou une tour de cathédrale, a-t-on pleinement conscience du tribut de sang et de sueur que ces constructions pharaoniques ont coûté à leurs bâtisseurs ? Les grands ouvrages du passé sont nés de la souffrance des travailleurs. Des esclaves, ou tout comme.

De nos jours, avons-nous encore des “esclaves”, c’est-à-dire des classes d’êtres humains objectivement “surfacturés”, vu ce qu’ils apportent aux autres et ce qu’ils retirent eux-mêmes de leur travail ? Qui sont nos esclaves modernes ? Des pauvres, peu éduqués, employés au SMIC dans des industries moribondes ? Des stagiaires, des collectionneurs de CDD, des intérimaires, et toute la caste des précaires ? Des Chinois, des Asiatiques ou d’autres habitants du Tiers-monde, grands perdants de la division internationale du travail, maintenus dans leur condition au nom d’une énième politique de “pour eux, c’est mieux que rien” ?

Sources et liens pour aller plus loin :

- Pour un regard désabusé sur le monde du travail, au moins deux documentaires de Pierre Carles (co-réalisés avec Christophe Coello et Stéphane Goxe) sont à recommander : Attention danger travail, déjà cité, et Volem rien foutre al païs. Plus d’informations sur le site www.rienfoutre.org

- The 4-Hour Workweek, du business guru Tim Ferriss : mû par un souci d’efficacité rare, et une volonté insolente de façonner son style de vie comme il l’entend, l’auteur expose sans scrupules une méthode pragmatique pour créer sa propre “machine à cash” et rejoindre les rangs des “nouveaux riches” (sic) tout en ne travaillant que quelques heures par semaine (la solution proposée est socialement injuste, et moralement douteuse, mais l’efficacité et la folle audace de l’auteur sont remarquables)

- Et, pour délirer, une analyse du “symbolisme occulte” du film Metropolis de Fritz Lang

Auteurs : Lord Tesla

Tags : Bertrand Russell, capitalisme, consommation, dogme du travail, Droit à la paresse, droit au travail, Eloge de l'oisiveté, machines, Paul Lafargue, travail

Je vais me permettre une citation de l’Idéologie Allemande, qui je pense est particulièrement approprié à la première partie de ce billet:

“Les pensées de la classe dominante sont aussi, à toutes les époques, les pensées dominantes, autrement dit la classe qui est la puissance matérielle dominante de la société est aussi la puissance dominante spirituelle. La classe qui dispose des moyens de la production matérielle dispose, du même coup, des moyens de la production intellectuelle, si bien que, l’un dans l’autre, les pensées de ceux à qui sont refusés les moyens de production intellectuelle sont soumises du même coup à cette classe dominante. Les pensées dominantes ne sont pas autre chose que l’expression idéale des rapports matériels dominants, elles sont ces rapports matériels dominants saisis sous forme d’idées, donc l’expression des rapports qui font d’une classe la classe dominante; autrement dit, ce sont les idées de sa domination.

…

Admettons que, dans la manière de concevoir la marche de l’histoire, on détache les idées de la classe dominante de cette classe dominante elle-même et qu’on en fasse une entité. Mettons qu’on s’en tienne au fait que telles ou telles idées ont dominé à telle époque, sans s’inquiéter des conditions de la production ni des producteurs de ces idées, en faisant donc abstraction des individus et des circonstances mondiales qui sont à la base de ces idées. On pourra alors dire, par exemple, qu’au temps où l’aristocratie régnait, c’était le règne des concepts d’honneur, de fidélité, etc., et qu’au temps où régnait la bourgeoisie, c’était le règne des concepts de liberté, d’égalité, etc. C’est ce que s’imagine la classe dominante elle-même dans son ensemble. Cette conception de l’histoire commune à tous les historiens, tout spécialement depuis le XVIIIème siècle, se heurtera nécessairement à ce phénomène que les pensées régnantes seront de plus en plus abstraites, c’est-à-dire qu’elles affectent de plus en plus la forme de l’universalité. En effet, chaque nouvelle classe qui prend la place de celle qui dominait avant elle est obligée, ne fût-ce que pour parvenir à ses fins, de représenter son intérêt comme l’intérêt commun de tous les membres de la société ou, pour exprimer les choses sur le plan des idées : cette classe est obligée de donner à ses pensées la forme de l’universalité, de les représenter comme étant les seules raisonnables, les seules universellement valables”

Et je laisse le soin aux lecteurs de faire le lien

Les thèses promues par les dominants contribuent “comme par hasard” au maintien de leur situation de domination ? Assurément. D’où, comme nous le disions la fois dernière, l’intérêt de privilégier l’opinion de ceux qui “mordent la main qui les nourrit” 😉 ! C’est un indicateur d’honnêteté a priori : l’idée défendue par telle personne va-t-elle à l’encontre de ses intérêts ?

Sinon, coïncidences :

– parmi les épreuves du bac de philo de cette année, en début de semaine, des questions sur le travail (attention, les corrigés restent contestables)

– cette semaine également, un article sur le nombre d’esclaves dans le monde (mais au sens propre, ici), suite à la publication d’un rapport états-unien sur le trafic d’êtres humains